PERSPECTIVA

¡Dengue! ¿Un encuentro casual?

Dengue! A casual encounter?!

Fecha recepción: 19-05-2024

Fecha aceptación: 03-06-2024

Fecha publicación:04-06-2024

DOI: 10.65183/revind.e10.04

Cuando fui llamado al servicio de Emergencia esa tarde, me dirigí hacia esa área con la información de que se trataba de una niña con dolor abdominal y fiebre. El asunto no me preocupó demasiado, sería cuestión de examinarla, pedir exámenes de laboratorio, analizar en conjunto los datos, y, con un diagnóstico preestablecido, se canalizaría la atención de la pacientita de la manera más adecuada.

En algún momento, durante mi recorrido, pensé en la persona que se había comunicado conmigo para reportarme el caso; sonreí porque el médico asignado a ese servicio tenía fama de atraer los casos más difíciles.

–Son puras coincidencias –me dije para mis adentros y apresuré el paso.

Así fue como conocí a Isabella, la niña que, en la semana siguiente, sería la causa de mis más grandes preocupaciones de este último tramo de mi actividad médica.

–Buenas tardes –saludé.

La abuela de la niña giró y respondió el saludo. Tenía en su cara las marcas del sueño insuficiente, del cansancio, pero igualmente toda ella trasmitía el alivio que le producía el haber llegado a la ciudad y estar en el lugar donde resolverían el problema que mantenía a su nena enferma. La niña, recostada en la camilla, también me miró, pero su facies era de dolor –a pesar de la dosis

de paracetamol intravenosa que le habían administrado– y de desconfianza.

Luego del interrogatorio y del examen físico cuidadosos –por cierto, tenía el reporte de que la niña estaba enferma desde hacía ya cuatro días–, los signos y síntomas más importantes eran la fiebre, el vómito, el malestar general, el decaimiento, la deshidratación; sin embargo, era muy llamativo el dolor abdominal. No había localizaciones, era un dolor de todo el abdomen, permitía una palpación bastante adecuada. La faringe estaba inflamada.

Había sido atendida por un médico el día anterior, quien le había prescrito antibióticos y analgésicos-antipiréticos que la niña no había tolerado.

El plan de manejo incluyó hidratación parenteral, antibióticos de amplio espectro –luego de tomas de cultivos–, paracetamol con horario, control de temperatura con medios físicos –de ser necesarios– y exámenes de laboratorio de sangre, orina y heces, así como también la ecografía abdominal.

Primera pregunta: ¿No será dengue?

No recuerdo que, en mi formación como médico y luego, durante mi especialidad de Pediatría, hayamos tocado, in extenso el tema. Bueno ya son muchas décadas del asunto, así que es comprensible. Pero mi computadora personal-intransferible – mi cerebro– ubica al dengue, lejos de mi área de confort, mi querida ciudad de Loja. Aunque inmediatamente me sorprende porque me informa que si hay dengue en la provincia, y muy cerca: los hermosos valles de Catamayo, Malacatos y Vilcabamba son lugares endémicos de esa patología.

Históricamente, en la Enciclopedia China de Síntomas y Remedios, escrita durante la Dinastía Chin (265–420 D.C.), se la ha llamado ’agua venenosa‘, cuando se relacionaba ya la enfermedad con insectos voladores vinculados al agua. Más adelante, se la nombra en relatos en la isla de Java (1779) y Filadelfia USA (1780) como ’fiebre quebrantahuesos‘. No obstante, la denominación ’dengue’ parece provenir del suajili ’ka-dinga-pepo‘=calambre o estremecimiento repentino, provocado por ’un espíritu malo‘. Pero, finalmente, podría ser que la palabra suajili ’dinga‘ sea traducción de la palabra castellana ’dengue‘=fastidioso o cuidadoso, que describe el sufrimiento y actitudes del paciente.

Por otra parte, el doctor Carlos Juan Finlay identificó al mosquito como transmisor de dengue y, en 1940, se estableció la etiología viral del padecimiento.

Segunda pregunta: ¿Dengue en la provincia de Loja?

Según los informes de epidemias en Asia, África y América del Norte, ocurridas en los años 1779 y 1780, se conoce que tanto el virus como el vector –el mosquito– estaban ampliamente distribuidos en áreas tropicales desde 200 años atrás.

En el momento actual, hay endemia en Asia sudoriental, África, Mediterráneo oriental y Américas. La afección se está extendiendo a nuevas zonas, inclusive en Europa (Francia y Croacia en 2010). El número de casos a nivel mundial es impresionante: el año 2019, se notifican 3.1 millones en las Américas; en Asia, cerca de 1 millón de casos. En Ecuador, reportes del Ministerio de Salud revelan19 450 casos en el año 2023, la mayor incidencia se da en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos.

Es por ello que se establece la presencia de serotipo DENV-1 a partir del año 1988, donde se menciona a las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo, Bolívar y Loja. El serotipo DENV-2 desde enero de 1990. El serotipo DENV-4 se registra en Guayas y El Oro. Está documentado que el serotipo DENV-2, entre los años 1990 y 1999, ocasiona enfermedad en forma endémica en Guayaquil y epidémica en la costa y los valles subtropicales de la sierra y en la Amazonía. En la provincia de Loja, son zonas endémicas territorios cálidos de los cantones Macará, Zapotillo, Pindal y también se incluyen los valles de Catamayo, Malacatos y Vilcabamba.

La niña continuó con fiebre y dolor abdominal intenso, los resultados de los exámenes, permitieron que al segundo día tengamos el diagnóstico de dengue (dengue IgG +, Antígeno NS1 +), y, por supuesto, el dolor abdominal era un signo de alarma importantísimo. El cuadro se complicó por la presencia de ascitis y derrame pleural establecidos por ecografía.

Tercera pregunta: ¿Es dengue?

El dengue es una patología que afecta no solo a poblaciones de bajo nivel socioeconómico, en áreas tropicales y subtropicales, sino que es más frecuente en zonas urbanas muy pobladas y pobres, en las cuales el control de vectores y la atención médica adecuada son deficientes. Se caracteriza por su alta morbilidad y baja mortalidad. El calentamiento global ha determinado que el mosquito que antes llegaba a los 1400 metros de altura se desplace y se adapte a áreas más altas y frías.

Es una enfermedad viral, cuyos cuatro serotipos pueden ser transmitidos por la picadura del mosquito Aedes Aegypti infectado. Son virus que miden 40 a 50 nm de diámetro, pertenecen al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Los estudios serológicos reconocen cuatro serotipos antigénicos: DNNV1, DENV2, DENV3 y DENV4. Todos tienen distintos genotipos determinados por la diseminación global.

En la actualidad, es una arbovirosis importante y ampliamente distribuida, incluye un ciclo selvático enzoótico entre primates inferiores y mosquitos del género Aedes, con posterior evolución al ciclo urbano; produce epidemias con la participación del mosquito Aedes aegypti como vector y los humanos como huéspedes.

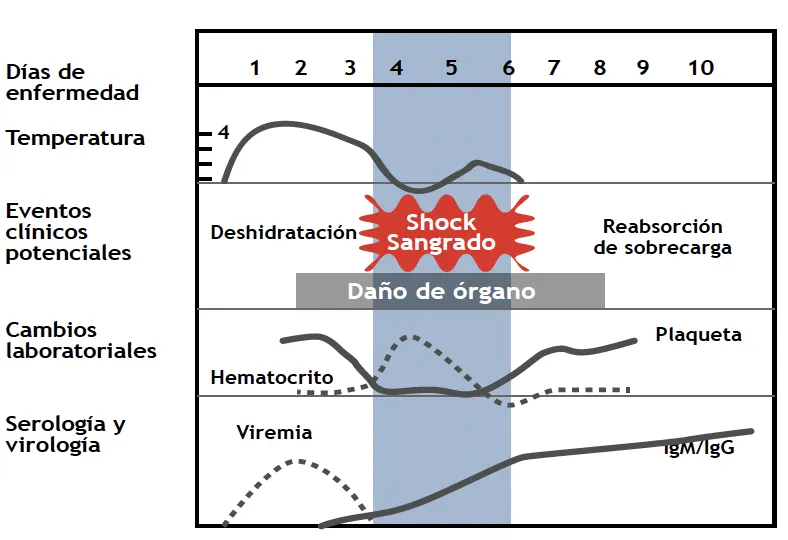

Un porcentaje elevado de casos son asintomáticos o cursan con síntomas mínimos. Es poco frecuente que se presente agravamiento e incluso muerte. Se reconocen tres fases de la patología: fase febril, que aparece 4 a 10 días luego de la infección, se incluyen los siguientes síntomas: fiebre alta (40°C.), cefalea intensa, dolor retroocular, náusea y vómito, dolores musculares y articulares, erupciones cutáneas; un dato importante es el descenso de los glóbulos bancos. Luego sigue la fase crítica, que incluye el descenso de la fiebre (2 a 7 días), extravasación del plasma y plaquetopenia; en esta fase puede ocurrir que el paciente inicie su mejoría o que se complique (dengue grave). Por último, llega la fase de convalecencia, donde se evidencia mejoría en el apetito, diuresis, normalización del número de plaquetas y glóbulos blancos.

Sí, Isabella tenía dengue y estaba en la fase crítica de la patología.

Cuarta pregunta: ¿Dengue con signos de alarma?

La suma de evidencia epidemiológica y de laboratorio permiten inferir que una primera infección con uno de los cuatro serotipos determina inmunidad homóloga de por vida al individuo afectado; pero lo sensibiliza para que, en una infección posterior con uno de los otros tres serotipos, se ocasione un cuadro de dengue grave. Esto ocurre por elevación de anticuerpos dependientes que, sumados a otros factores del virus y del paciente, determinan la patogénesis o proceso que determina la gravedad del padecimiento.

Sucede entonces una disfunción compleja del sistema inmune (que aún está en estudio), en la que hay un aumento de células infectadas por incremento de anticuerpos, activación del complemento, disminución de la protección de linfocitos y citoquinas. Son signos de alarma en un caso de dengue: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, letargia e irritabilidad, hepatomegalia mayor de dos centímetros, sangrado de mucosas, aumento de hematocrito y descenso brusco de plaquetas.

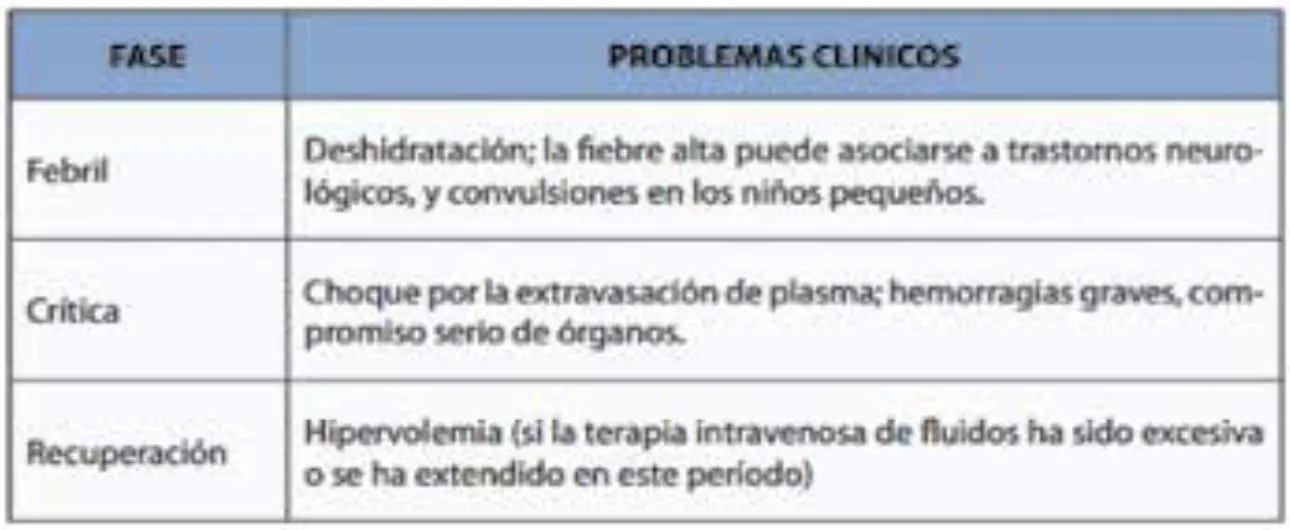

Tabla 1. Fases febril, crítica y de recuperación del dengue. Problemas clínicos

El dengue con signos de alarma cambia su condición a dengue grave cuando se presenta extravasación vascular, hipotensión y choque que, si se suman a trombocitopenia y hemorragia, pueden poner en peligro la vida del paciente.

La posibilidad de sobrecarga de líquidos fue un motivo de angustia durante la evolución; no dudamos en hacer la interconsulta respectiva, y la realización de un ecocardiograma multidinámico, sin evidencias de sobrecarga, nos permitió la tranquilidad de seguir el manejo clínico. El dolor abdominal fue tan intenso que, además de clasificar el caso que presentaba la paciente como “dengue con signos de alarma”, fue muy difícil de manejarlo. De esta forma, se utilizaron escalonadamente los analgésicos –excluyéndose por supuesto al ibuprofeno– y fue necesario recurrir a la administración de opioides intravenosos para lograr el control del dolor abdominal. La evolución fue tórpida, los valores de plaquetas bajaron en forma inquietante (17 000; 40 000).

Quinta pregunta: ¿Por qué el dolor abdominal y la plaquetopenia?

Se ha descartado la hipótesis de que la hepatomegalia y erosiones de la mucosa gástrica sean las causantes del dolor abdominal; lo actualmente aceptado está en relación con acumulaciones de líquidos en zonas pararrenales y perirrenales, engrosamiento brusco de la pared de la vesícula biliar y de las paredes intestinales por extravasación. El dolor abdominal es tan intenso que puede simular colecistitis, colelitiasis, apendicitis, pancreatitis, infarto intestinal y embarazo ectópico.

La caída de los valores de plaquetas (trombocitopenia) resulta de una disfunción inmune en la que intervienen las citocinas y la destrucción de plaquetas que se unen a anticuerpos específicos infectados por virus. Cabe mencionar que los sangrados no se relacionan en forma directa con los valores bajos de plaquetas, sino que son resultado de una suma de factores, entre los que se incluyen causas vasculares, acción de algunos anticuerpos antivirales sobre el plasminógeno y otras proteínas, alteraciones entre los mecanismos de coagulación y fibrinólisis.

El dolor abdominal merece una referencia especial, puesto que a pesar de que la condición de la niña se estabilizó y del uso de analgésicos, el alivio era transitorio y la niña permanecía álgida y lloraba de una forma impresionante. La exploración del abdomen no demostraba puntos específicos, era suave y el dolor no se incrementaba con la palpación, dado lo cual el apetito de Isabella le permitía unos pocos bocados. Los valores de plaquetas se mantenían en valores alarmantes. Trataba de entrar en la habitación de Isabella con una sonrisa, optimista de que en las horas anteriores hubiese algún signo que evidencie el inicio de la convalecencia; la realidad era otra. La misma carita que demostraba su malestar, la abuela y el padre, que se había movilizado desde su lugar de trabajo para acompañar a la nena, con sus miradas, manos y actitud corporal me decían: “¿Y ahora doctor?”

Recordé con gran preocupación la información que había dado a la abuela de la niña y que constaba en la hoja respectiva: se ingresa a la niña para control de fiebre, dolor abdominal y estudios. Pero también se anotó la posibilidad de que el caso se complique y empeore. Fueron tres a cuatro días con sus noches con la inquietud de la posibilidad de un informe de los médicos residentes que mencione el sangrado, dificultad respiratoria o los signos temibles del síndrome de choque.

NO use corticosteroides. No están indicados y pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunosupresión.

No dé transfusiones de plaquetas para el recuento plaquetario bajo. Las transfusiones de plaquetas no disminuyen el riesgo de hemorragia grave, podrían provocar sobrecarga de líquidos y hospitalización prolongada.

NO usar solución salina normal al 0.45 %. No se debe administrar, ni como líquido de mantenimiento, ya que se filtra a terceros espacios y puede conducir al deterioro de la ascitis y a derrame pleural.

NO asuma que los líquidos intravenosos son necesarios. Verifique primero si el paciente puede tomar líquidos por vía oral. Use sólo la cantidad mínima de líquidos intravenosos para mantener al paciente bien perfundido. Disminuya los líquidos intravenosos según mejore la situación hemodinámica o la producción de orina del paciente.

Sexta pregunta: ¿Posibilidad de evolución a dengue grave?

La clasificación del dengue: fiebre del dengue (FD), fiebre hemorrágica del dengue (FHD), fiebre hemorrágica con síndrome de choque por dengue (SCD), que la OMS había mantenido por treinta años, fue analizado por el estudio DENCO (dengue control). El resultado del estudio ofreció la opción de una nueva clasificación que incluye signos de alarma, condiciones preexistentes, riesgo social y gravedad de los signos de dengue.

Para el manejo de los pacientes con dengue, de acuerdo a directrices del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), se los clasifica en los siguientes grupos: a) Dengue sin signos de alarma, que debe ser atendido ambulatoriamente; b)Dengue con signos de alarma y condiciones coexistentes y c) Dengue grave. Los grupos a y b requieren manejo en hospitalización. El diagnóstico de dengue grave se establece por la presencia de fuga grave de plasma con shock, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, sangrado grave y falla orgánica grave. Un porcentaje bajo de pacientes evolucionan a dengue grave, con posibilidad de muerte.

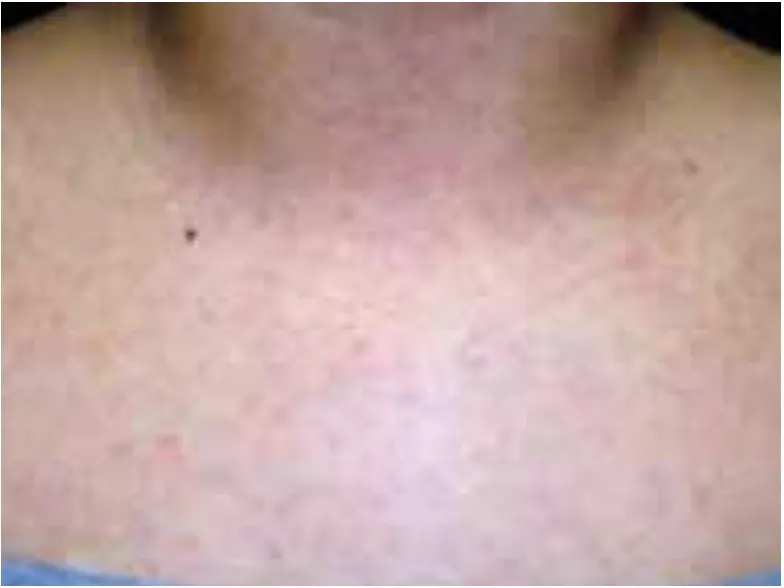

Por fortuna, en la tarde del cuarto día, el dolor fue menos intenso, Isabella pudo comer –con hambre– un plato de sopa, estuvo más atenta y permitió de buena gana el examen de su corazón, pulmones y abdomen. Se pudo evidenciar la presencia de un exantema maculopapular en tórax y abdomen, y la abuela refirió que la niña tenía comezón. A la mañana siguiente, ya nos recibió con una sonrisa y espontáneamente nos extendió la mano. El sentimiento que produce la bendición de la convalecencia de un paciente podía sentirse en toda la habitación. El manejo cuidadoso del personal médico, la acuciosidad del personal de enfermería, la maravillosa respuesta del organismo de Isabella y las oraciones –muchísimas– nos ofrecían el momento anhelado de la planificación del alta.

Séptima pregunta: ¿Qué conocer de las lesiones de piel en dengue?

La presencia de un eritema facial leve debido a vasodilatación capilar, al inicio, puede pasar desapercibido; un segundo exantema puede aparecer entre el tercer y sexto día, de tipo macular o maculopapular, en abdomen y tórax, que luego se propaga a cara y extremidades.

Algunas veces, las lesiones son extensas y dejan pequeños espacios blanquecinos, circulares, lo que se ha denominado “islas blancas en un mar rojo”. Estas manifestaciones cutáneas del dengue tiene duración variable, desde dos horas hasta varios días.

Dichas manifestaciones tienen su génesis por efecto del virus (partícula de Glicoproteína E) y el complejo receptor de las cálulas de Langerhans (glicosamminoglicano heparina); además, se infectan los macrófagos. En casos de segunda infección, se produce un fenómeno de inmunoamplificación (Scott Halstead), en el que anticuerpos activan linfocitos T y monocitos; estos producen citoquinas (interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa) que, a su vez, causan hemólisis y aumento de permeabilidad capilar. Se reportan daño en mucosas, inyección conjuntival y exacerbación de dermatosis (dermatitis seborreica, psoriasis y otras). En resumen, la fisiopatología deldengue se explica por la vasculitis a todo nivel, que ocurre por un exceso de inmunocomplejos que se depositan en la íntima y provocan activación del complemento y afluencia de PMN (polimorfonucleares), que lesionan la pared vascular.

El prurito es frecuente (80-85%), se hace presente al finalizar el exantema, requiere preferentemente medidas locales y se ha mencionado que es un signo de buen pronóstico.

Octava pregunta: ¿Seguirán los encuentros casuales con el dengue?

Se unen una serie de factores que permiten responder que sí, que la práctica profesional de médicos, en cuyo entorno el dengue no es una patología que se atienda con frecuencia, en determinados momentos, los llevará a convertirse en actores en el manejo de este tipo de pacientes. Esto es lo que se vislumbra dadas las contínuas epidemias que ocurren en la costa, oriente y valles cálidos de la serranía, el traslado de pacientes, en especial de los que ya tienen signos de alarma desde las áreas rurales hacia los servicios públicos y privados de la sierra ecuatoriana y el alarmante dato relacionado con el calentamiento global que está provocando que el mosquito, que anteriormente llegaba hasta los 1400 metros de altura, se desplace y se adapte a zonas más altas y más frías. Tal es el caso de dengue presente en La Maná (Cotopaxi) y Pedro Vicente Maldonado (Pichincha) reportado en un informe del Ministerio de Salud Pública de fecha 2023/09/29.

Por supuesto que el dato de procedencia del paciente juega un papel importante cuando un paciente con fiebre viene de una zona donde es endémico el dengue.

Novena pregunta: ¿Algún dato interesante adicional?

Son muchos y tienen que ver especialmente con aspectos de prevención, pero hay algunos que son singulares. Así, los mosquitos se infectan si pican a personas portadoras del virus, sean estas asintomáticas, presintomáticas o sintomáticas. Esta transmisión ocurre desde 2 días antes de los síntomas hasta 2 días luego de que ceda la fiebre. Se ha documentado la transmisión materna de una embarazada a su bebé, el riesgo de este tipo de transmisión es bajo, se relaciona con el momento en el que se produce la infección en el embarazo; además, el dengue en este periodo puede producir prematurez, peso bajo al nacer y sufrimiento fetal.

Se han reportado casos raros de transmisión por transfusiones de sangre y hemoderivados y por donaciones de órganos.

Décima pregunta: ¿Qué debemos saber de prevención del dengue?

El enfoque de prevención de riesgos de contraer la enfermedad nos da un conjunto de acciones claras y lógicas, pero de difícil aplicación. Algunas de ellas son las siguientes: saber que la infección previa condiciona la posibilidad de gravedad en infecciones subsecuentes; promover conocimientos, actitudes y prácticas en la población susceptible; control del mosquito Aedes aegypti en forma permanente; evitar la presencia de urbanizaciones no planificadas, que no disponen de servicios básicos y que son densamente pobladas, por mencionar las más importantes.

Es indispensable conocer que los mosquitos son activos durante el día. La protección que evita picaduras incluye ropa que cubra la piel todo lo posible; toldos (mosquiteros) impregnados de repelente, en especial si hay costumbre de dormir en el día; uso de mosquiteros en ventanas; uso prudente de repelentes con DEET (N,N-diethyl-toluamide), icaridina, IR3535(butilacetilaminopropionato).

Los niños deben vestir ropa que les cubra brazos y piernas, los coches para bebés deben disponer de mosquiteros, se deben seguir cuidadosamente las instrucciones de los repelentes cuando se los aplique a los niños, repelentes que contengan PMD (para-metano-diol) o aceite de eucalipto de limón. No usar en menores de 3 años. Nunca aplicar repelente en las manos, en los ojos o en la piel lastimada.

Hoy en día, hay disponibles dos vacunas atenuadas: Dengvaxia, aprobada para ser utilizada en personas de 6 a 45 años, en las que se demuestre infección anterior confirmada; se requieren tres dosis. Qdenga, indicada desde los 4 años, se administra en dos dosis. Es necesaria una vacuna segura, inmunógena, de una sola dosis, eficaz, que no esté condicionada por la serología. Una vacuna reciente, desarrollada en Brasil, en colaboración con el NIH (Institutos Nacionales de Salud) norteamericano, Butantan-DV, también atenuada, ha ofrecido resultados que al momento son prometedores.

El padre sostenía la receta en sus manos mientras sonriendo hacía una serie de reverencias agradecido, la abuela enjugaba sus lágrimas emocionada, Isabella nos brindaba su mejor sonrisa y agitaba su manito despidiéndose. Luego me coloque estratégicamente para, sin ser visto, solazarme con los momentos finales de la estancia de Isabella en mi entorno.

Muy ufana, vestida con su pijama con dibujos infantiles, sostenía un osito de felpa; acompañada por una enfermera, era conducida en una silla de ruedas por su padre. Entraron y salieron del ascensor y, finalmente, se dirigieron a la salida. Isabella se levantó, tomada de la mano de su abuela, subió al taxi que la llevaría a su domicilio. Respiré aliviado-agradecido.

Augusto A. Álvarez Toledo Loja, 2024/02/21

Referencias

Archivos Argentinos de Dermatología. 2022

Dengue, Guías de atención para enfermos en las Américas

Asociación Española de Pediatría. Comité asesor de vacunas

Cómo citar el presente artículo:

Álvarez A. ¡Dengue! ¿Un encuentro casual? Perspectiva. Indexia. Abril 2024.

Todos los artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0), lo que permite compartir y adaptar el contenido siempre que se dé el crédito adecuado a los autores y a la revista.