REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Explorando la realidad de la Lactancia Materna Exclusiva y el Apego Precoz: Revisión narrativa. Loja Ecuador

Exploring the reality of Exclusive Breastfeeding and Early Attachment: Narrative review. Loja Ecuador

Ana Rojas Rodríguez 1 A; Carlos León Bustamante 1 B

- Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador

Fecha recepción: 07-05-2024

Fecha aceptación: 05-06-2024

Fecha publicación: 05-06-2024

DOI: 10.65183/revind.e10.06

Resumen

El objetivo de esta investigación fue revisar el comportamiento de las practicas del apego precoz y lactancia materna exclusiva en algunos países de Latinoamérica. Se realizó una revisión narrativa de los últimos 5 años. La búsqueda incluyo bases de datos electrónicas como Pubmed, SciELO, Embase (ClinicalKey) y LILACS, un total de 14 artículos. En Argentina, la lactancia materna exclusiva ha fluctuado, con un aumento registrado en el 2019. En Bolivia, a pesar de una ligera disminución, la lactancia materna exclusiva sigue siendo una práctica común, especialmente en áreas rurales. Brasil ha experimentado un aumento en la prevalencia de lactancia materna exclusiva. Chile ha mostrado un aumento marcado en la prevalencia de lactancia materna exclusiva desde el 2008. Colombia ha experimentado fluctuaciones en la prevalencia de lactancia materna exclusiva, con un aumento significativo en el 2018. En Ecuador, la prevalencia de lactancia materna es mayor en áreas rurales, y se ha observado un aumento constante en la lactancia materna exclusiva desde el 2014. En Perú, la lactancia materna exclusiva ha sido predominante, con una prevalencia fluctuante pero generalmente alta. Los estudios presentan discrepancias en las tasas prevalencia de lactancia materna exclusiva y la continuidad de la misma varía en América Latina debido a factores como partos por cesárea, condiciones socieconomicas,la falta de apoyo institucional, la disponibilidad de licencia por maternidad, las prácticas de alimentación infantil promovidas por la industria y las normas culturales. lo que destaca la importancia de una vigilancia continua para comprender y mejorar las prácticas de lactancia en la región.

Abstract

The objective of this research was to review the behavior of early attachment and exclusive breastfeeding practices in some Latin American countries. A narrative review of the last 5 years was carried out. The search included electronic databases such as Pubmed, SciELO, Embase (ClinicalKey) and LILACS, a total of 14 articles. In Argentina, exclusive breastfeeding has fluctuated, with an increase recorded in 2019. In Bolivia, despite a slight decrease, exclusive breastfeeding remains a common practice, especially in rural areas. Brazil has experienced an increase in the prevalence of exclusive breastfeeding. Chile has shown a marked increase in the prevalence of exclusive breastfeeding since 2008. Colombia has experienced fluctuations in the prevalence of exclusive breastfeeding, with a significant increase in 2018. In Ecuador, the prevalence of breastfeeding is higher in rural areas , and a steady increase in exclusive breastfeeding has been observed since 2014. In Peru, exclusive breastfeeding has been predominant, with a fluctuating but generally high prevalence. Studies present discrepancies in the prevalence rates of exclusive breastfeeding and its continuity varies in Latin America due to factors such as cesarean births, socioeconomic conditions, lack of institutional support, availability of maternity leave, feeding practices. childhood promoted by industry and cultural norms. which highlights the importance of continued surveillance to understand and improve breastfeeding practices in the region.

Introducción

La desnutrición y la pobreza son realidades interconectadas que afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables en América Latina. En este contexto, la lactancia materna emerge como una poderosa herramienta para abordar estos desafíos. La desnutrición infantil, a menudo exacerbada por la falta de acceso a una alimentación adecuada y variada, puede perpetuar el ciclo de pobreza al afectar negativamente el desarrollo físico y cognitivo de los niños. La lactancia materna, al ser una fuente de nutrición completa y accesible, especialmente en entornos de escasos recursos, desempeña un papel crucial en la prevención de la desnutrición infantil. Es una práctica económica y sostenible, y puede aliviar la carga financiera asociada con la alimentación infantil.

La malnutrición ha sido la causa, directa o indirectamente, del 60% de los 10,9 millones de defunciones registradas cada año entre los niños menores de cinco años y más de dos tercios de esas muertes, esta relacionadas con unas prácticas inadecuadas de alimentación durante el primer año de vida; y además 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro meses de vida.1

La tasa de lactancia materna varía de manera significativa entre los países de ingresos bajos y medianos, en donde aproximadamente el 4% o 1 de cada 25 bebés, nunca son amamantados, mientras que en los países de altos ingresos el 21% de los bebés o más de 1 de cada 5, nunca reciben leche materna (UNICEF, 2018) 2.

La práctica de un buen apego favorece el vínculo afectivo entre la madre y su hijo lo cual se relaciona con la duración y la calidad de la lactancia materna y la adaptación del neonato a la vida extrauterina3. Existen diversos factores que impiden su cumplimiento y se destaca la falta de capacitación y desconocimiento de las madres 4.

En el contexto de la lucha contra la desnutrición, la lactancia materna es una herramienta invaluable. Comprender la realidad de la lactancia materna en nuestra región es de gran importancia para fomentar y promover esta práctica tan ventajosa. La intersección entre la desnutrición, la pobreza y la lactancia materna destaca la necesidad de abordar los factores socioeconómicos y culturales que influyen en ello. Al entender las barreras y desafíos que enfrentan las madres en el proceso de lactancia, podemos desarrollar estrategias efectivas para apoyarlas y empoderarlas en su decisión de amamantar.

Metodología

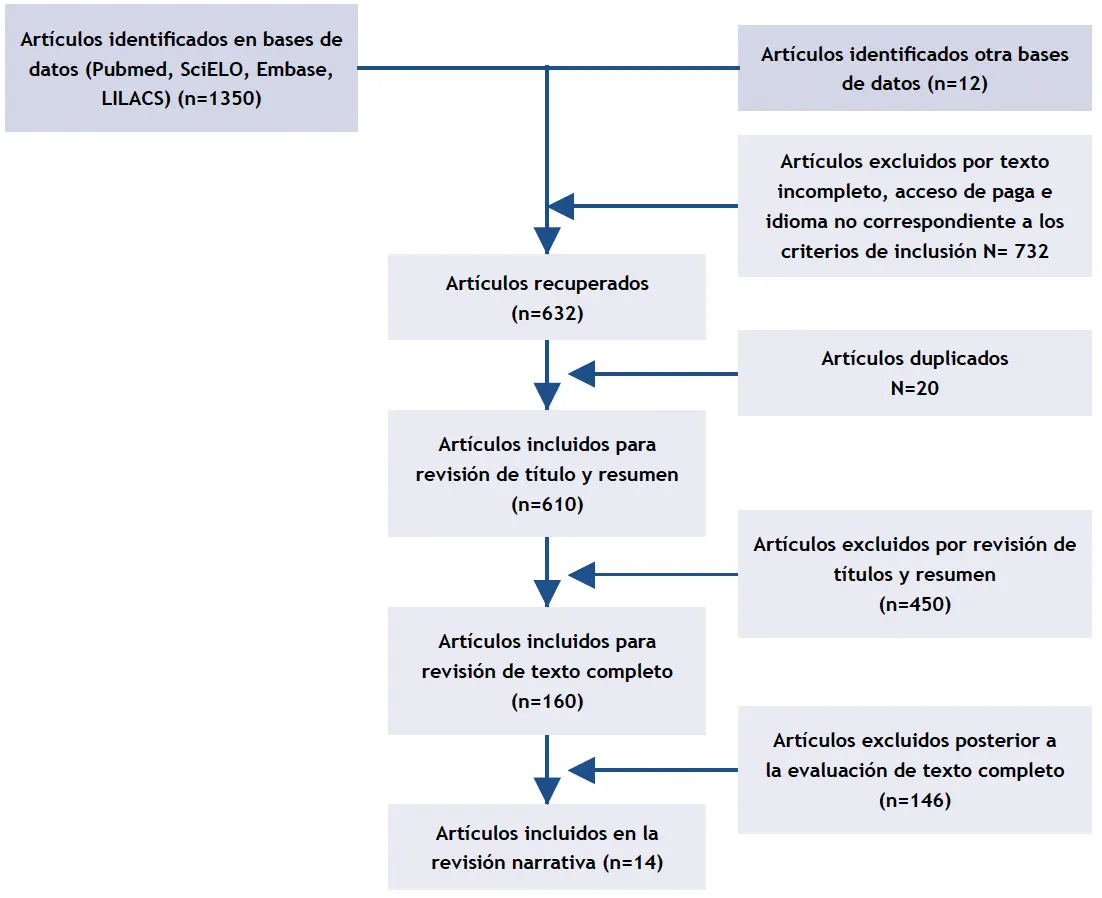

Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura para establecer la prevalencia de lactancia materna exclusiva y apego precoz a nivel de Latinoamérica, accediendo a las distintas bases de datos en línea como Pubmed, SciELO, Embase (ClinicalKey) y LILACS, utilizando ecuaciones de búsqueda como ‘Exclusive breastfeeding’ ‘Breastfeeding’ ‘Breastfeeding, exclusive’ ‘Lactancia materna exclusiva’ ‘Lactancia materna’ ‘Skin to skin contact’ ‘Apego precoz’ y ‘Contacto piel a piel’. Los criterios de inclusión tomados en cuenta para la Búsqueda fue artículos originales, revisiones narrativas, publicaciones en idioma español, inglés y portugués, informes estadísticos sobre la situación de lactancia materna de cada país estudiado a nivel de Latinoamérica. El periodo que se abarcó fue 2016-2021. Se excluyeron artículos duplicados, artículos con texto incompleto y fuera del rango de tiempo establecido

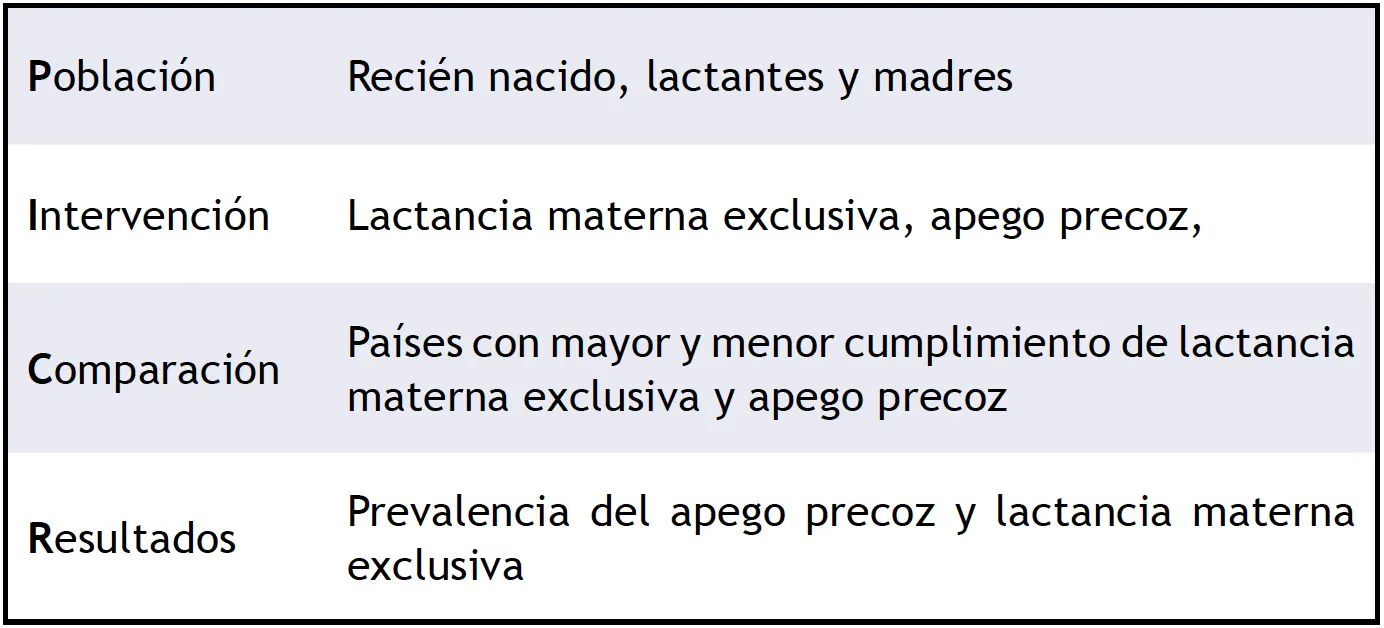

Tabla 1. Estrategia PICO

Figura 1: Flujograma de búsqueda

Resultados

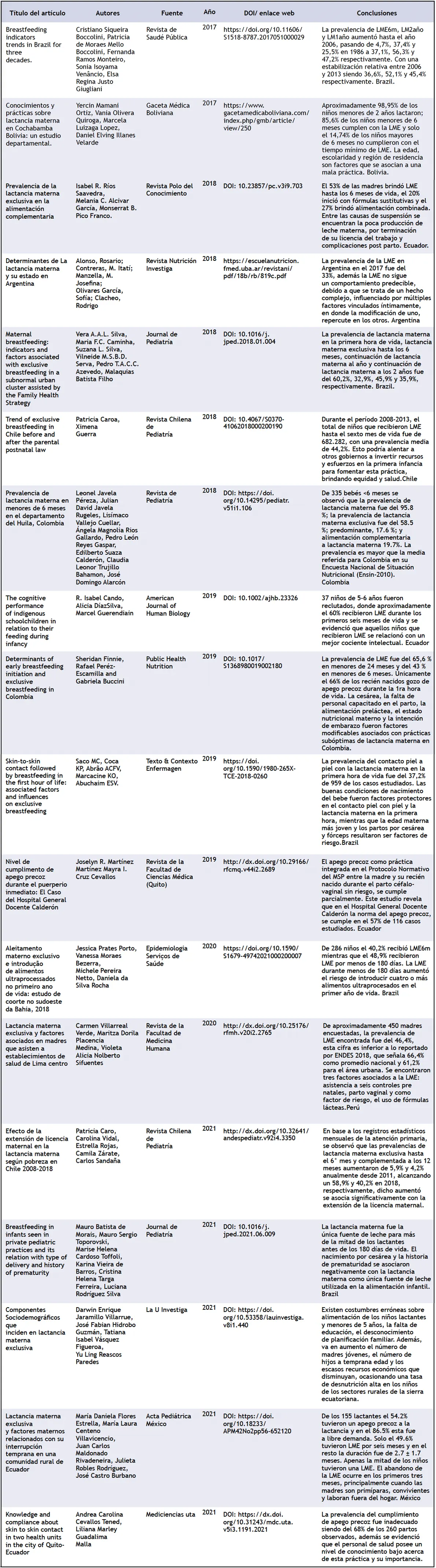

Tras el análisis crítico, se identificaron y seleccionaron 14 artículos que cumplían con los criterios de inclusión.

Tabla 2. Estudios seleccionados.

Discusión

Si bien la lactancia materna es ampliamente reconocida como la mejor forma de alimentación para los bebés, su prevalencia y duración varían significativamente entre los países latinoamericanos. Factores como la falta de apoyo institucional, la disponibilidad de licencia por maternidad, las prácticas de alimentación infantil promovidas por la industria y las normas culturales juegan un papel crucial en la determinación de los patrones de lactancia en la región.

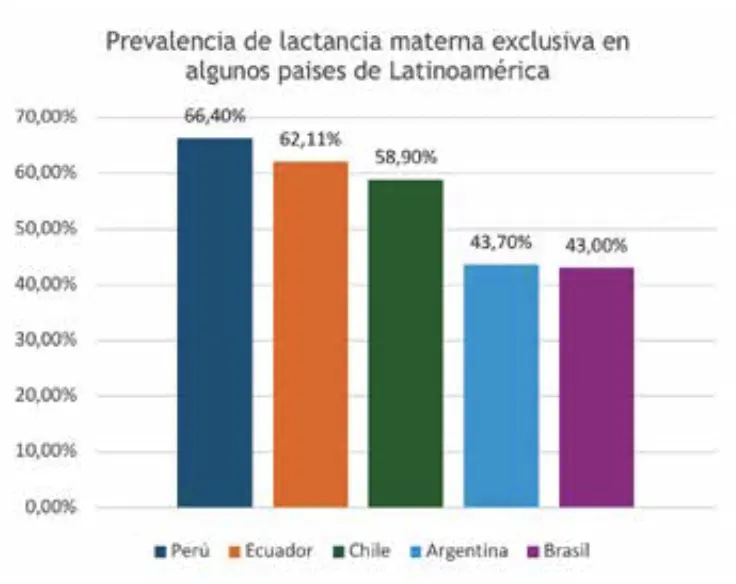

En Argentina, según un informe de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DINAMIA) del 2015, el 53% de los bebés recibieron lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses de vida, mientras que solo el 35% mantuvo esa exclusividad hasta esa edad. En el 2017, la tasa de lactancia materna exclusiva fue del 33% (Alonso et al., 2018)5. Sin embargo, la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) del 2019 reveló un aumento, con un 43.7% de niños/as que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses .6

En Bolivia, la lactancia materna exclusiva ha sido una práctica destacada, con aproximadamente el 60.4% de los lactantes recibiendo este tipo de alimentación durante los primeros 6 meses, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) de 2008. Sin embargo, el informe más reciente de la ENDSA, indicó un ligero descenso en esta cifra, situándose en un 58.3%. Este descenso es más notable en el área urbana, donde alcanza solo el 52.4%, en comparación con el 70.9% en el área rural (Instituto Nacional de Estadística; Ministerio de Salud y Deportes, 2016)7. Por otro lado, en 2017, un estudio realizado en Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, reveló que el 85.6% de los niños y niñas fueron amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses8. Principio del formulario

En Brasil, en las últimas tres décadas, se ha reportado una tendencia ascendente en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva. Para el año 2006, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Infancia y la Mujer (PNDS-2006) informó que la prevalencia había aumentado significativamente hasta alcanzar el 37.1%, lo que representa un incremento notable de 32.4 puntos porcentuales en la tasa de niños y niñas amamantados exclusivamente hasta los 6 meses de edad. Para el año 2013 se registró una prevalencia ligeramente menor, del 36.6%, con una tendencia a la estabilización relativa entre los años 2006 y 2013 9.

Sin embargo otras investigaciones como el estudio de Morasi y col .., cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los lactantes atendidos en consultas pediátricas privadas en las cinco regiones de Brasil, encontraron que la lactancia materna fue la única fuente de alimento durante los primeros 6 meses de vida para el 56,1% de los lactantes.

10

En Chile, las encuestas nacionales han señalado un marcado aumento desde el año 2008 de niños que recibieron lactancia materna exclusiva con una prevalencia de 45 %. 11. Sin embargo, para un periodo posterior esta prevalencia se elevó significativamente hasta alcanzar el 60%. 12

En Colombia, según las encuestas nacionales de la situación nutricional (ENSIN), se observó un incremento significativo en el período comprendido entre 1995 y 2005, pasando del 11,4% al 46,8% de niños que recibían lactancia materna exclusiva. Sin embargo, entre 2005 y 2015, hubo una reducción de cerca de 10 puntos, con el 36,1% de los niños recibiendo lactancia materna exclusiva como única fuente de alimento. Para el año 2018, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva fue del 58,5%, siendo mayor en el área rural con un 63,8% y menor en el área urbana con un 53,7% 13

En Ecuador según la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT-2012) la prevalencia de lactancia materna es mayor en área rural con un 60% y menor en la urbana con un 40%. El inicio temprano de la lactancia materna solo se efectuó en el 54,6% de los niños menores de 24 meses. Estos datos también reportan que un poco menos de la mitad de niños no iniciaron la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento y, de ellos un 14% lo hizo después de 24 horas. El informe final de indicó que el 43,8% de los niños recibieron lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y aproximadamente el 71,6% de madres indígenas amamantan a sus hijos, mientras que solo el 34,5% de madres mestizas dan de lactar a sus hijos14

Para el año 2018, la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) reportó que la lactancia materna como única fuente de alimento aumentó al 62,11%. En concordancia con lo previo, se observó un incremento anual del 3,9% entre los años 2014-2018, por lo tanto, si este incremento se mantiene en los siguientes dos años, se alcanzará la meta establecida del 64%.15

En Perú, en el año 2018, el 66,4% de niños y niñas recibieron lactancia materna exclusiva; siendo mayor el porcentaje los provenientes del área rural (79,6%) y en la región Sierra (77%). La evolución de la lactancia materna exclusiva muestra que desde el año 2000, el porcentaje se encuentra por encima del 60%, llegando a alcanzar su punto más alto con un 70% en los años 2011 y 2013 (INEI, 2018).16

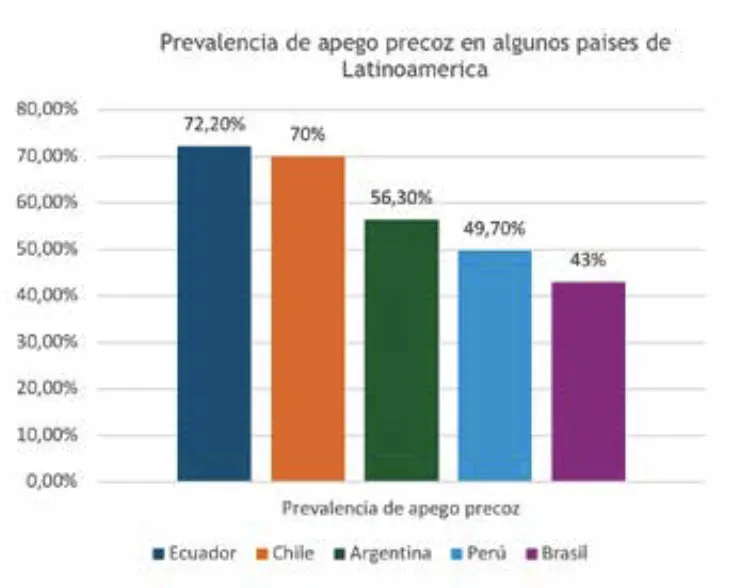

Figura 1

Fuente: Elaborada por los autores de la investigación

Figura 2

Fuente: Elaborada por los autores de la investigación

Conclusiones

La prevalencia de lactancia materna exclusiva muestra una variabilidad significativa en en algunos países de América Latina, con los países de Perú, Ecuador, Chile y Argentina registrando las tasas más altas, mientras que Bolivia, Colombia y Brasil muestran las tasas más bajas. Con relación al apego precoz Ecuador y Chile destacan con las tasas más altas de apego precoz. Esto sugiere que en estos países, las políticas y prácticas de apoyo al apego precoz pueden estar más avanzadas o ser más efectivas. Argentina muestra una situación intermedia en comparación con otros países de la región. Perú y Brasil tienen las tasas más bajas de apego precoz. Esto podría señalar áreas de oportunidad para mejorar las prácticas y políticas relacionadas con el apego precoz en estos países.

Los países con menores tasas de apego precoz y lactancia materna exclusiva podrían beneficiarse de la implementación de programas más robustos de educación y apoyo tanto para las madres como para el personal de salud, con el fin de promover esta práctica y mejorar sus beneficios tanto para la madre como para el recién nacido.

Proporcionar una adecuada educación prenatal en lactancia materna puede aumentar su duración, fomentar el inicio temprano, promover la alimentación exclusiva con leche materna a demanda y garantizar así la continuidad de esta práctica tan beneficiosa.

Financiamiento

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Referencias

- Organización Mundial de la Salud. Estrategia Mundial para la Alimentación del lactante y del Niño pequeño. 2003 [Internet]. Disponible en: https://www.ascalema.es/wp-content/

uploads/2014/08/OMS.-Estrategia-Mundial-para-la-Alimentaci%C3%B3n-del-lactante-y-del-Ni%C3%B1o-peque%C3%B1o.-2003.pdf - UNICEF. (2018). Lactancia materna. Obtenido de UNICEF América Latina y el Caribe: https://www.unicef.org/lac/media/1886/file/PDF%20Lactancia%20materna.pdf

- Poveda, K., Moran, F., Jimenez, M., & Quezada, L. 2017. Gestión del cuidado enfermero en el apego precoz y lactancia materna en el embarazo adolescente. Polo del conocimiento, 2(8), 150-165.

- Quilligana, A., & Bayas, M. El Apego precoz como factor estimulante en la lactancia materna inmedita por el personal médico del servicio de centro obstétrico del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. Obtenido de Universidad Estatal de Bolívar: http://dspace.ueb.edu.ec/bitstream/123456789/1766/1/APEGOFINALPRESENTAR.pdf. 2017.

- Alonso, R., Contreras, I., Manzella, J., Olivares, S., & Clacheo, R. (2018). Determinantes de la lactancia materna y su estado en Argentina. Revista Nutrición Investiga, 2018, 113-173.

- Secretaria de Gobierno de Salud. 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud ENNYS 2. Obtenido de Biblioteca Virtual de Nutrición: https://cesni-biblioteca.org/archivos/0000001785cnt-ennys-materno-infantil.pdf, 2019.

- Instituto Nacional de Estadística; Ministerio de Salud y Deportes. Encuesta de Demografía y Salud 2016. Obtenido de Ministerio de Salud y Deportes: https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/EDSA-2016.pdf, 2016.

- Ortiz, Y., Quiroga, V., López, M., & Velarde, D. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en Cochabamba-Bolivia: un estudio departamental. Gaceta Médica Boliviana, 12-21, 2017.

- Boccolini, C., Boccolini, P., Monteiro, F., Isoyama, S., & Giugliani, E. Breastfeeding indicators trends in Brazil for three decades. Revista de Saúde Pública , 1-9. 2017.

- Morais, M., Toporovsky, M., Tofoli, M., Barros, K., Ferreira, C., & Silva, L. Breastfeeding in infants seen in private pediatric practices and its relation with type of delivery and history of prematurity. Jornal de Pediatria, 1-7, 2021.

- Caro, P., & Guerra, X. Trend of exclusive breastfeeding in Chile before and after the parental postnatal law. Revista Chilena de Pediatría, 190-195, 2018.

- Caro, P., Vidal, C., Rojas, E., Zárate, C., & Sandaña, C. Efecto de la extensión de licencia maternal en la lactancia materna según pobreza en Chile 2008-2018. Revista Chilena de Pediatría, 534-540, 2018.

- Pérez, L., Rugeles, J., Cuellar, L., Gallardo, A., Gaspar, P., Calderón, E., . . . Alarcón, J. Prevalencia de lactancia materna en menores de 6 meses en el departamento del Huila, Colombia. Revista Pediatría, 1-8, 2018.

- Jaramillo, D., Hidrobo, J., Vásquez, T., & Reascos, Y. Componentes sociodemográficos que inciden en lactancia materna exclusiva. La U Investiga, 42-51, 2021.

- Cevallos, F; Vásquez, G; Callay, S; Falconí, G. Boletín estadístico: Lactancia materna. Obtenido de Gobierno del Encuentro: https://www.igualdad.gob.ec/boletin-estadistico/, 2020.

- INEI. (2018). Encuesta Nacional Demografía y Salud Familiar (ENDES). Obtenido de INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/index1.html, 2018.

Cómo citar el presente artículo:

Rojas A, León C. Explorando la realidad de la Lactancia Materna Exclusiva y el Apego Precoz: Revisión narrativa. Revisión bibliográfica. Indexia. Abril 2024.

Todos los artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0), lo que permite compartir y adaptar el contenido siempre que se dé el crédito adecuado a los autores y a la revista.